はじめに

E-invoicing(以下、「電子インボイス」、「デジタルインボイス」)は、世界各国の税務当局にとって最優先課題の一つとして挙げられています。近年、既に多くの国々が様々な形で電子インボイスを導入しており、数年先の未来には、さらに多くの国がこの流れに追随すると予想されています。

「電子インボイス」という用語は、一般的に売り手と買い手の間で請求書データをデジタル形式で交換する仕組みを指しますが、その導入の目的や採用されるシステムは、国によって大きく異なります。一部の国では、電子インボイスは、租税回避や不正取引の抑止を目的とする重要なツールとして位置づけられており、特に税務コンプライスの水準が低い地域において、その役割が強調されています。これに対して、他の国々では電子インボイスをデジタル・ビジネストランスフォーメーションの一環と捉え、手作業によるデータ入力の削減や処理精度の向上を通じた業務効率化を主たる目的として導入が進められています。東南アジアにおいても、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピンなどの国々が既に制度を導入、又は導入に向けて準備を進めており、今後の普及拡大が注目されています。

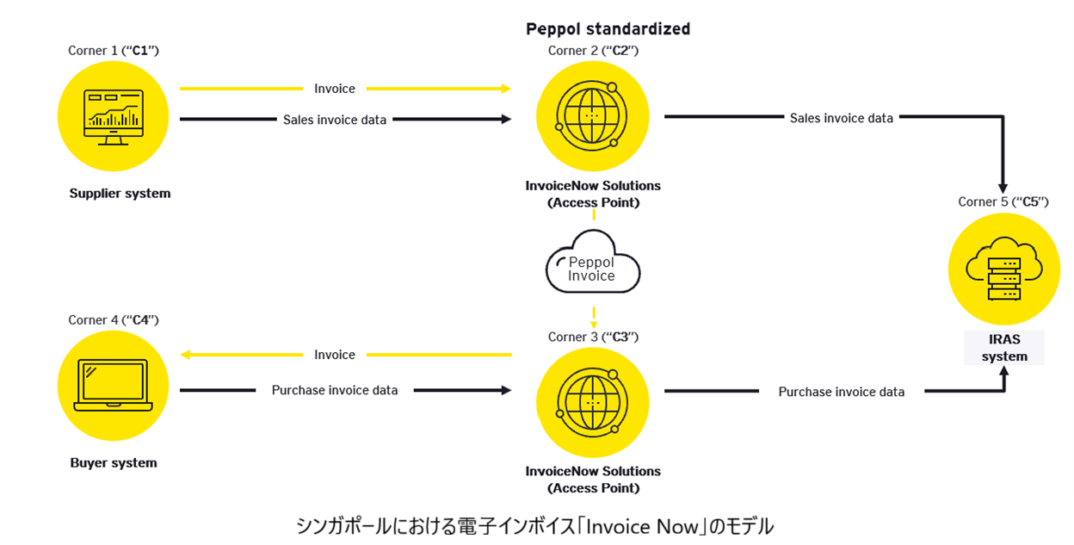

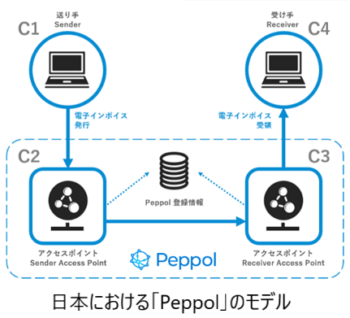

本稿では、効率性の向上及び税務コンプライアンス強化の観点から、電子インボイス分野において大きな進展を遂げているシンガポールを中心に、日本における電子インボイスの現状についても解説させて頂きます。なお、本稿で用いる情報は執筆時のものであり、文中の意見及びコメントは個人的な見解を記載させて頂いています。