1. はじめに

インドでは、2023年8月11日に、個人情報の保護を目的とした新法令として2023 年デジタル個人情報保護法(Digital Personal Data Protection Act, 2023)(以下「2023年デジタル個人情報保護法」といいます)が制定されました。

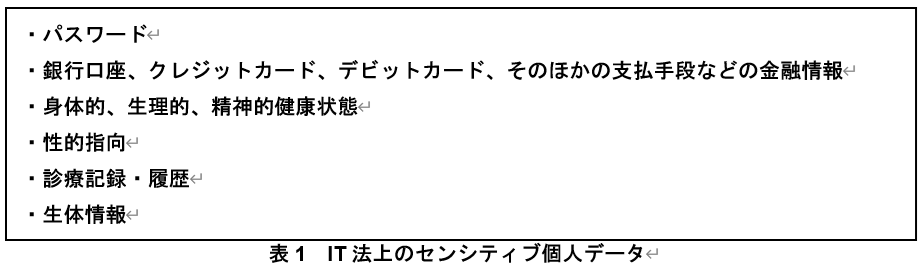

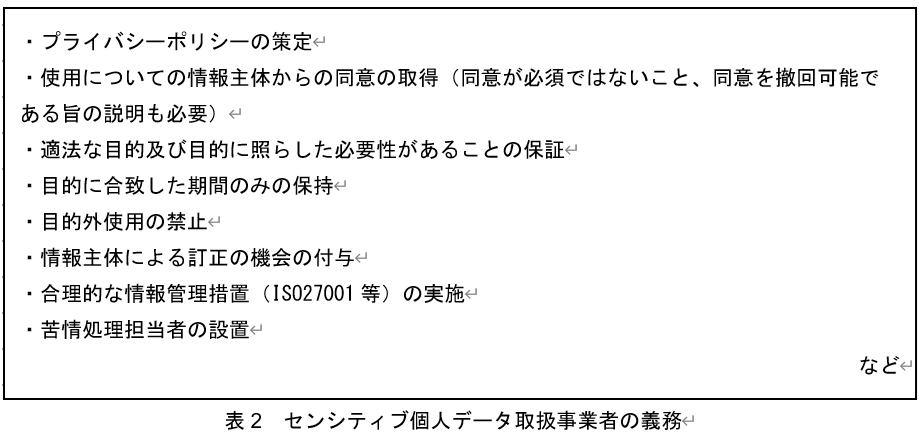

同法が制定されるまで、インドには個人情報の保護それ自体を目的とした法令は存在しませんでした。もっとも、インドに個人情報保護規制が全く存在しなかったわけではなく、インドにおける情報技術産業に関する全般的な規制法であるInformation Technology Act, 2000(以下「IT法」といいます)の 43A 条及び 87 条 2 項(ob)、並びにこれらに基づいて制定された施行規則である 2011 年情報技術(センシティブ個人データまたは個人情報の合理的秘密保持取扱い)規則(Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011)により、センシティブ個人データ/情報(sensitive personal data or information)と呼ばれる一部の個人情報(以下「センシティブ個人データ」といいます)については保護されています。ただし、IT法43条は、事業者がセンシティブ個人データをコンピュータ処理において扱う場合の実施すべき手続き等や補償についてのみ定めるものであり、適用場面は限定的です。また、2011年個人情報保護規則の条文は全部で8条だけであり、非常に簡素な内容となっています。

後述の通り、2023年デジタル個人情報保護法は、本稿執筆時点である2025年6月30日時点で未施行です(したがって、同日時点においては、インドではセンシティブ個人データ以外の個人情報は法令によって保護されていません)。

インドの子会社や出資先会社を、シンガポールの子会社を通じて管理、統制している日系企業も少なくないと思われるため、インドの個人情報保護法制の動向は、シンガポールの日系企業にも一定の影響を及ぼすものと思われます。

そこで、以下では、インドの現行の個人情報保護規制を概観するとともに、2023年デジタル個人情報保護法とその施行規則に基づく新個人情報保護規制の概要を解説します。