はじめに

真の連結経営管理時代が到来しつつある。在シンガポールの地域統括機能を担う日系企業様からの相談の多くが、シンガポールの人件費や物価水準の上昇などに伴うコスト負担増、それによるシンガポール拠点の提供サービスの相対的な価値低下に起因する内容となっている。その対処法として、地域統括拠点のマレーシアやタイへの部分的な移管、フィリピン、マレーシアやインドでのシェアードサービス・外部委託(アウトソーシング)の活用、本社や域内の優秀人材を活用した高度専門業務の提供など、地域全体で企業グループの価値を高める工夫に取り組んでいる。

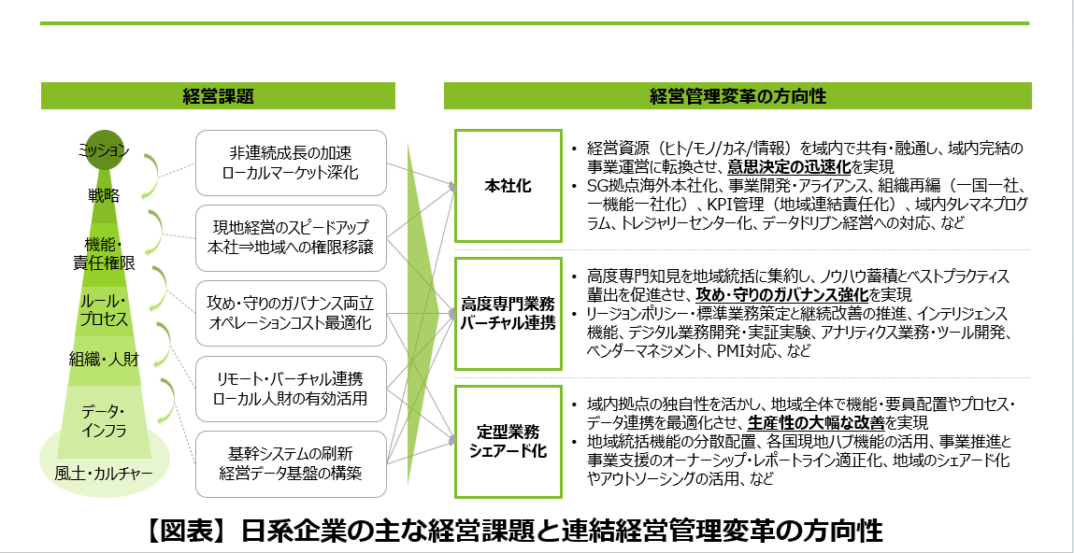

従前より、日系企業は法人単位で業績を最大化するよう経営資源を配分しがちであったが、法人単位では優秀人材の確保やデジタル技術の導入、高度なノウハウ獲得、それらへの投資原資の確保など、経営資源に制約が多い。また、東南アジア各国に進出し、ローカルマーケットへの深化を進めた結果、金のなる木やスター、問題児、負け犬に分類される製品・サービスや国・マーケットが鮮明となり、その結果、全方位対応から選択と集中の徹底による事業ポートフォリオの組み換えや新たな市場を獲得するビジネスモデルの変革、それら事業運営を支えるオペレーティングモデルの変革が必要となっている。このような事業環境変化に直面する中で、各国での局地戦から地域全体で勝てる、勝つべきマーケットに必要な経営資源を投下する、大局的な地域総力戦へとシフトさせる企業も増え始めている。各国戦略から地域戦略に転換するには、法人を跨った地域一体型の経営管理が有効であり、それは日系企業が欧米企業に後れを取ってきた連結経営管理において、連結決算処理を行うという法規制対応のレベルを超え、地域一体で売上拡大や利益改善を実現するという、経営や事業そのものを地域グループの連結目線で執り行うレベルが求められることになる。本誌の読者も同様の課題や変革に直面しておられるのではないかと思い、この機会を通じて弊社の方法論やトレンド、事例をご紹介させていただきたい。